历经沧桑,看灞陵桥的“前世今生”

2021-10-15 17:57:13 来源: 许昌报业传媒集团 作者: 毛迎

我要分享:

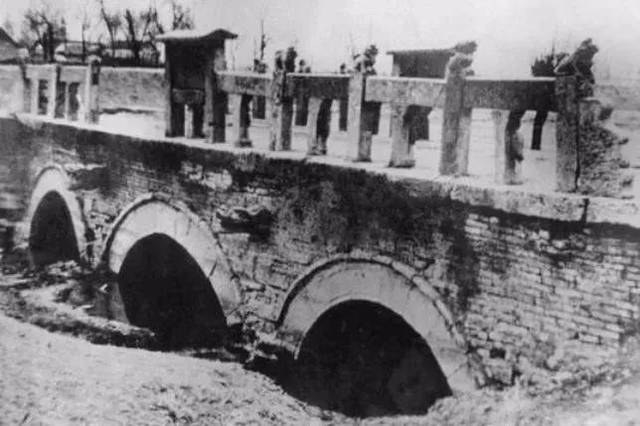

灞陵桥旧貌。 资料图片

关帝庙内依照古灞陵桥原样修复的桥梁。 记者 毛迎 摄

核心提示

在灞陵桥景区关帝庙的后院,有一座古色古香的三孔石桥,这座桥是依照古灞陵桥原样修复的,桥上的栏杆、石雕古朴典雅,有些石雕历经风雨侵袭,带着岁月的痕迹。

灞陵桥所在的位置早在东汉时期就是交通繁忙之地。如今,灞陵桥的始建年代已不可考。我市文物部门曾对灞陵桥遗址进行了发掘、清理,发现原桥为青石灰砖结构,三孔,通长17米,高2.88米,元、明、清三代都曾进行过修缮。桥基为元代构件,桥上部为明、清建筑。该桥遗留的构件有石雕栏板、戏水龙头、望桥、石狮、石猴等,这些构件被应用到了修复后的桥梁上。

灞陵桥又名“八里桥”

“灞陵桥景区保留的相关史料显示,早在东汉建安年间,灞陵桥就是汉魏故都许昌西部的交通枢纽,一直到清朝末年,桥的附近还有行船、码头等,非常热闹。”温静说。她表示,景区现存的一通清朝宣统年间的石碑记载了当年的繁华景象:“灞陵桥者地值通衢,东达汴济,西通宛襄,车马轮蹄,络绎不绝,又且关圣英灵,行商过客往往流连者不忍远去。”

记者在采访过程中发现,一些上了年纪的市民习惯称灞陵桥为“八里桥”。就像一些地方离城有多远,便有多少里铺和多少里桥的叫法一样。景区内现存许多碑碣,其中多有八里桥的名称记载。

清雍正元年(公元1723年)的《关帝庙拜殿石铭》中,有“松南老农张德纯书,东汉末,曹公挟献帝居许昌,今为许州治,城西官道八里有桥,俗讹称灞陵桥”的说法。

而《重修许昌县西八里桥关帝庙记碑》中则专门交代:“桥之石,始改于万历己卯。侍御吴讳永裕等移木换石,桥名从此著迹。此桥有谬讹之谓,谬称是桥为灞陵,然灞陵桥在长安东三十里,非此之谓也。桥之讹传曰宏济,考宏济桥距城二里,在榆林村舍埋没,亦非也。”

根据上述史料记载,当年,“汉关帝挑袍处”所在桥原名八里桥,因其距离许昌城西八里而得名。后来,百姓因“八里”和“灞陵”发音相近,才使一桥两名并用。加之戏曲、小说、曲艺和民间口头文学的夸张与讹传,久而久之便约定俗成,灞陵桥的叫法一直沿用至今。

其实,桥的名字并不重要,重要的是灞陵桥所承载的三国文化历史。在许昌人的心中,它一直具有特殊地位。

自汉朝以来,灞陵桥曾多次重修,这种情形一直持续到中华人民共和国成立之后。

“1964年,灞陵桥的局部被大水冲毁;1966年,建于明朝的部分桥基和部分桥体也不幸被彻底摧毁。1969年夏季,汛期来临时,因毁坏的灞陵桥距离水面近,阻挡了水流,经政府批准,相关部门奉命将桥整体拆除。”温静说。

当时,人们把桥上、桥下的构件都清理了出来。汛期过后,因该河是城西群众进城的主要通道,有人在水面上搭建了简易的木板桥。木板桥紧贴水面,宽四五米,长二三十米,桥两端为土路。

1988年,许昌市关帝庙筹建领导小组正式成立。这标志着市委、市政府对灞陵桥景区的大规模保护、开发拉开了序幕。

1991年3月,我市决定重建灞陵桥。市文化局抽调专业人员组成灞陵桥筹建处,通过资料查询、方案设计、技术论证等工作,很快确定了新桥建设方案。不久之后,崭新的灞陵桥如一条巨龙般横卧在碧波荡漾的灞陵河上。

在关帝庙的后院,有一座古色古香的三孔桥。“这座桥是依照古灞陵桥原样修复的,上面一些石雕、围栏等采用的是古灞陵桥的构件,通过这座桥,可以一睹古灞陵桥的风貌。”温静说。

碑文记载,关帝庙曾屡废屡建

清康熙年间之初,出于对关羽忠义精神的敬佩,无论是百姓还是官府,都认为“去许西郭不远,又有灞陵古迹,所称辞曹归汉者在此耳……独于此而行宫未建,是一缺典也”。于是,在经过长年累月的积淀之后,关帝庙具备了落成于灞陵桥西的天时、地利和人和的条件。

1916年所刻的《重修许昌县八里桥关帝庙记》碑文记载:“清之耆老王弘道于桥西创庙三楹,制仅编茅,于康熙拾壹年春,贰拾捌年冬,甘牧招弘道,董役复增式廓。”

康熙二十八年(公元1689年)的《创建关帝庙挑袍碑记》中记载:“(道)居桥右,往来于斯,兴发善念,慨然施财值地,经之营之,鸠工创建……有许太守甘公……观其规未就,捐俸金资而欲立登胜果,复命乡耆王弘道以董其事。”两块碑文都记述了建庙这件事。

庙建成后,此地的关公文化不再仅依附于灞陵桥。关羽以神的形象出现在百姓面前。在随后几百年的历史中,关帝庙一直承载着当地百姓的理想和希望。

许昌地处中原腹地,虽无边患纷扰,但是饱受旱涝、战乱之苦,关帝庙也因此多次被荒废、毁坏。但灾年一过,关帝庙就会被重新修复。年深日久,关帝庙在百姓心目中的位置越来越重要。

1945年,关帝庙被国民党军队占用为伤兵医院,庙里道士相继离去,庙内附属文物、楹联、匾额等被抢劫一空,多所建筑及塑像被毁。

不断完善,关帝庙晋升“国保”

中华人民共和国成立前,关帝庙成为灞陵中学校舍。中华人民共和国成立后,关帝庙曾先后是许昌县三中、许昌专员公署农业合作干部学校、许昌专员公署农业干部学校、许昌专员公署行政干部学校、许昌地区革命委员会学习班、中共许昌地委党校家属院所在地。

1963年,关帝庙被列为许昌县文物保护单位。20世纪五六十年代,关帝庙内还是碑碣林立、古树满院,但“文革”期间惨遭破坏……

1983年,河南省文物局、省古建研究所有关专家到此考察,认为关帝庙无论从文物还是从可开发利用的前景看,都有很高的历史价值、科学价值和艺术价值,为此拨专款对这里的古建筑进行抢修。

1985年,省旅游局有关领导再次到此考察,并拨款30万元对九殿一阁进行了全面修缮。

1992年,市政府先后投资修复了钟楼、鼓楼,并对殿堂内原有的塑像、彩绘、壁画等进行认真研究和历史考证,修复20多尊塑像,增添了匾额、楹联。

此后,在市政府加强文物保护、大力发展文化产业政策和资金支持下,关帝庙的管理单位相继征回庙周围27000余平方米土地,新建了画廊、碑廊、戏楼、庙前广场,并在庙西侧新建了“始出五关”大型青石牌楼。

1994年1月,关帝庙被列入国家级《中国文物古迹游》“三国战略旅游线”。2013年3月,关帝庙被列为全国重点文物保护单位。

责任编辑: 龚政明

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描