胡人灯俑:为了祈求多子及丰产?

2022-02-09 01:17:33 来源: 许昌晨报 作者: 张铮 吴艳丽

我要分享:

许昌博物馆内的胡人灯俑。

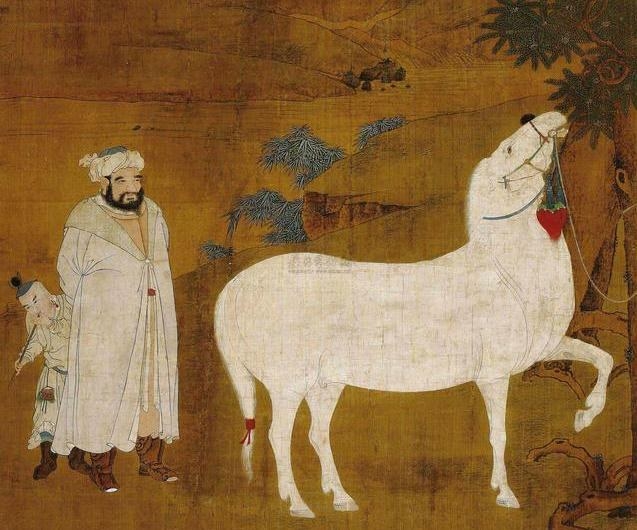

胡人对中原文化的影响。 图片由许昌博物馆提供

核心提示

众所周知,我国是一个多民族国家,主体是由发源于中原地带的“汉人”组成。“汉”这一概念,是在汉代之后才开始出现的。在先秦时期,我们自称“华夏”或者“诸夏”。对于异域的了解,在“华夏中心说”的概念影响下,人们认为“四方皆蛮夷”。

因此,华夏民族在汉代以前,对异域的面貌并不熟悉。尽管如此,先民对异域仍然有着一定的好奇。早期神话《穆天子传》中,周穆天子在极西之地会见西王母,反映出先民对西域的种种幻想。

在汉代的语境中,“胡人”是北方和西方外族的统称。这其中包含了非常多的民族,包括匈奴、鲜卑、乌桓、大月氏、乌孙等。

在许昌博物馆内,就珍藏着一件汉代文物——胡人灯俑。那么,这个胡人灯俑,背后都有着哪些故事?2月5日,记者对此进行了采访。

胡人灯俑多为汉墓出土?

在许昌博物馆二楼展厅里,这个彩绘胡人灯俑吸引了记者的目光。

“这个胡人灯俑是汉代的文物,高18.2厘米、底长14.8厘米、宽9.2厘米。胡人灯俑体内中空,头戴尖帽,深目高鼻,尖下巴,双手抱一高柄灯置于身体右侧。”许昌博物馆保管部主任陈文利说。

据了解,许昌博物馆这件俑是胡人形象,单腿跪坐,左手揽抱灯柱。由于胡人灯俑有两个明显特征:胡人形象、与灯为伍,故一般称这类俑为胡人灯俑。

灯的发明源于人类对照明的需要。黄帝时期,灯具开始出现。

早期的灯,类似陶制的盛食器“豆”。“瓦豆谓之登(镫)”,上盘下座,中间以柱相连。成型的灯具到春秋战国时期才真正出现,是人类将实用与审美结合的成果。

由于青铜铸造技术的提高,油灯和其他器物一样,在造型上得到了重要的发展,创造了中国油灯艺术的辉煌。到了汉代,随着油灯的高度发展,已经脱离了实用的具体要求,它和其他器物一样,成为特定时代的礼器。汉代灯具种类繁多,造型丰富,最著名的灯具当属中山靖王刘胜之妻窦绾墓中出土的青铜长信宫灯,彰显了汉代青铜灯具的最高工艺水平。

目前,国内多数博物馆中藏有的灯大多来自墓葬出土,有的灯是墓主人生前原本就用过的,也有一部分灯就是陪葬品,并没有实用价值。尤其汉代,对死者的陪葬品十分重视,甚至还流传有灯光能照亮阴间之路,墓主人沿着灯光便能顺利飞天成仙的说法。因此,灯在汉墓中大量出土。

“有些胡人灯俑,胡人怀抱有小人,由胡人、小人、灯三种元素在一件陶俑中同时出现。”陈文利说,胡人灯俑制作年代并无争议,一般认为是汉代作品。

由于胡人灯俑怀中的小人与胡人比例悬殊,故常被看成是个婴儿。20世纪70年代,法国巴黎塞努齐博物馆前任馆长瓦迪姆·叶利谢耶夫先生曾专门撰文探讨过胡人灯俑的文化内涵,认为《礼记·内则》所载“子生,男子设弧于门左,女子设帨于门右,三日,始负子,男射女否”与这件珍藏在法国巴黎塞努齐博物馆“男射陶板”文物反映出来的情景相符,进而推断怀抱婴儿的胡人灯俑与男射陶板所表现的情况应该相同。

记者查阅很多资料,发现国内学者一般多认为这类胡人灯俑表现的是一种祈求多子或丰产的民间习俗。

胡人造型的灯佣是用来陪葬的?

胡人灯俑在云南、贵州、河南、河北、山西、山东、广东、广西等省都出土过,可以说分布广,有青铜铸造也有陶土烧造。一般来说,铜灯多数是死者生前使用的,而陶制的灯则是纯粹的陪葬品。

陈文利告诉记者,许昌博物馆收藏的胡人灯俑是一个彩绘的陶制灯俑,因为年代久远,大部分彩绘已经脱落了。

其实,远古时期,人们相信人死后依然可以享有活着的生活,因此在厚葬时,除了必要的器具外,还会有大量的奴隶陪葬。但每一次厚葬都会给活着的人带来很多痛苦,于是俑作为殉人的替代品应运而生。

在汉代史籍为我们描绘的世界中,活跃在中国北方与西北边境的胡人是十分特殊而重要的。对汉人而言,胡人是汉人接触最多的域外人,改变了汉人生活的诸多方面,进而成为一种文化现象。

从早年的胡汉战争,到后来丝绸之路开通之后胡汉之间大量的贸易,汉代在与胡人的斗争和交往中明确了本民族的疆域范围和文化特征。出土的胡人灯俑从某种程度上也反映了汉人对异域文化的吸收。《后汉书·五行志》记载:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”所谓上有所好,下有所效。可见,那些精彩的胡人造型的器具,反映了时代的风潮。

胡人对中原文化有何影响?

胡人是对北方和西方外族的统称。

当时,无论是汉代的天子还是诸侯王,对胡人的文化和风俗都非常热衷。胡人进入洛阳后,将胡人的生活习俗慢慢地传入了中原。汉代贵族对西域文化显然更加包容。从胡人的服装、歌舞、乐器,到胡人的家具、饮食都被各王公贵族们争相模仿。早已经不是先秦时期不屑四方蛮夷的心态。

胡人对普通百姓的生活也有巨大的影响。当时通过丝绸之路传入中国的植物有棉花、胡椒、大蒜、大葱、香菜、豌豆、胡萝卜、胡瓜、胡豆、荔枝、葡萄、核桃、番石榴等。如果不是胡人将这些植物和农作物传入中原,想必如今许多普通的蔬菜、水果和调料,都会成为昂贵的进口货。

除了对饮食的影响,胡人的舞蹈、音乐、宗教和美术也对中原文化有极大的影响。

汉民族在发展中形成了一种“五服”观念,即甸服、侯服、绥服、要服和荒服。在汉人的心中,胡人所处的位置属于荒服,属化外之地。虽然张骞等人对西域地理人文的汇报十分细致,但从“安息长老传闻条支有弱水、西王母,亦未尝见”(《汉书·西域传》)这样含糊其词的描绘中,我们完全可以体味到汉代百姓在形成西王母崇拜风潮之时,很难理解荒服之外的人文地理。

“西有王母之山,壑山,海山。有沃之国,沃民是处,沃之野,凤鸟之卵是食,甘露是饮……鸾鸟自歌,凤鸟自舞。”(《山海经·大荒西经》)这些“沃民”,是否就是对胡人遥远故乡的追忆?

责任编辑: 龚政明

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描