【深度报道】寻禹·探源全媒体系列报道第15期 北川篇

2023-08-15 09:08:16 来源: 许昌日报 作者: 邓雷 刘俊民 杨红卫 吕超峰

我要分享:

寻禹·探源全媒体系列报道第15期 北川篇

北川:大禹故里的重生

□本报记者 邓雷 刘俊民 杨红卫/文 吕超峰/图

作为传说时代与信史时代交汇期的关键人物,大禹留下了许多历史谜题。

在传说叙事中,大禹生于西羌,居于阳城、阳翟,死于会稽。他治水十三年,脚步遍及长江、黄河流域。他一统天下,治域东抵大海,西及大漠,南北都到了极远之地,使华夏的声威教化,流布四海九州。

遍布天下的处处禹迹,昭示着大禹在中华文明史上的深远影响。

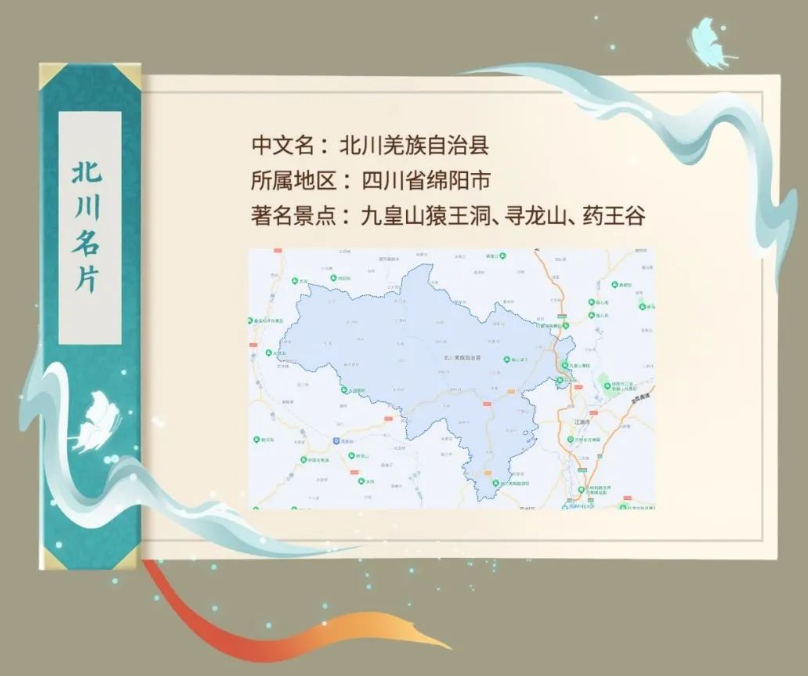

今天,让我们聚焦大禹故里——四川省北川羌族自治县,走进“5·12”汶川地震后整体搬迁的新县城,体味这里独特悠久的禹羌文化,感受磅礴强劲的时代伟力。

北川所在位置

祭禹大典

7月23日(农历六月初六),时值中华民族人文始祖大禹诞生4150周年,第五届海峡两岸大禹文化交流活动开幕式暨2023(癸卯)年大禹诞辰祭祀典礼在北川羌族自治县隆重举行。

禹王广场上,彩旗飞舞,鼓乐喧天。广场一端,是高高矗立的大禹塑像。他头戴斗笠,身穿蓑衣,右手执耒耜,左手指向前方,仿佛依然率领着民众,与洪水恶浪抗争。

9时50分,击鼓撞钟,鸣铳九响,祭祀典礼正式开始。

34声鼓响、9声钟鸣,表达全国34个省级行政区以及海内外中华儿女对大禹的无限崇敬。

9声火铳,表达华夏子孙对大禹崇高品格、伟大精神的至高敬仰。

海峡两岸嘉宾敬献花篮、羌红,恭读祭文,颂歌祭舞,现场全体肃立,按照传统祭祀礼仪面向大禹塑像行礼祭拜。

“岷山巍巍,蜀水绵绵。禹里羌山,锦绣北川。先祖大禹,奔赴中原。受命治水,居外十年。劳身焦思,以为民先。导洪入海,九州清晏……”

庄严肃穆的礼仪,热烈奔放的祭舞,把人们的思绪引回到4000年前的洪水面前。

“寻根大禹故里,传承中华文明”。这次交流活动旨在以大禹文化为纽带,弘扬中华优秀传统文化,增进海峡两岸同胞情谊,密切海峡两岸交流合作,深化海峡两岸融合发展。

“海峡两岸大禹文化交流活动已举行了五届,为密切海峡两岸关系和人员往来打开了新窗口。”台湾作家黎建南在致辞中表示,海峡两岸同文同种、同根同源,作为华夏儿女、同胞兄弟姐妹,要一起守望相助、互敬互爱,携手合作、共同前行,共享发展机遇,共创美好未来。

北川羌族自治县委书记李昊天说:“大禹文化延续4000余年长盛不衰,在于其中蕴含的披荆斩棘的开拓精神、公而忘私的奉献精神、惠泽天下的民本精神,是华夏儿女的家风家训典范,是呵护海峡两岸血浓于水亲情的文脉护盾,是凝聚全球华夏儿女同根共祖的心脉灵魂。”

第五届海峡两岸大禹文化交流活动开幕式暨2023(癸卯)年大禹诞辰祭祀典礼

神禹乡邦

北川,古属西羌。《竹书纪年》说:“修己背剖,而生禹于石纽。”《史记》云:“禹生西羌。”扬雄则在《蜀王本纪》中明确指出具体地点:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名刳儿坪。”

于右任先生诗云:“禹王明德古今悬,那计汶川与北川?”由于文献记载的分歧和行政区划的变更,今天在四川省汶川县、茂县、理县、北川县,皆有石纽、刳儿坪等丰富的禹迹和传说,也都有“石纽”或“石纽山”的题刻,对大禹的崇信、祭祀之风十分浓厚。四县各倡其说,皆自视为“神禹乡邦”“大禹故里”。四川之外,大禹出生地尚有河南说、山东说、山西说、青海说等。

“田野考古已证明,长久以来被认为与中原不通的蜀地,实际同中原历史文化息息相关。”历史学者李学勤认为,禹生石纽的传说有着相当深远的历史背景,极富于启示性,或是以前蜀人的传说,或是羌人带来的传说,也有可能是夏人自己的传说——作为颛顼后裔的夏人本在四川境内。禹生在石纽,随后北上都于中原,而有关传说仍保存于原地,为蜀人及后来的羌人所流传。

西南科技大学教授、四川省大禹研究会名誉会长李德书对史籍中的禹生石纽资料进行汇总梳理后,力主禹生石纽的地点在北川。

他说,北川县始设于北周时期,唐贞观八年取“石纽”之“石”与“甘泉”之“泉”,更名为石泉县,此后的史志都指石泉县为禹生之地。

民国时期,因与陕西省石泉县同名,石泉县复改为北川县。

在北川县禹里镇,石纽山巍然屹立,山上有两块巨石,其尖纽结为一,上有阳刻隶书“石纽”二字,相传为扬雄所书。

这里的禹穴沟大峡谷,相传为大禹出生地,历代文人墨客留下不少墨迹,有“禹穴”刻字三处。据考证,其中两处为唐代颜真卿与李白所书;另一处虫篆体刻字,则是先秦遗迹。

刳儿坪有一块巨石,其状如盆,传为禹母剖腹生子处。附近有洗儿池,池中白石上有斑斑红色,据说是禹母洗儿时的血迹染成。

自古以来,北川民众视石纽山为神圣之地。

《华阳国志》记载,石纽山一带的土人“共营其地,方圆百里不敢居牧,至今不敢放六畜”。南北朝学者郦道元在《水经注》中记述,犯了罪的人逃匿到山中,就不会被追捕;能够躲藏三年不被抓住,就会得到原谅,说是受到大禹神灵的保佑。

北川县民俗文化学者赵兴武说:“大禹是传说中的圣王,也是真实的历史人物。历史真相有赖历史考古工作者进一步研究。我们文化工作者要做的,是尽量搜寻境内丰富的大禹文化遗产,为弘扬大禹精神、传续民族文化尽一份力量。”

北川人敬奉大禹、祭祀大禹的习俗由来已久。据《新唐书》记载,石纽山下建有禹庙,每年农历六月初六,人们都要到禹庙拜祭。

明清时期,当地主政的官员,上任后第一件大事,就是登山向大禹致祭。

至今,每逢大禹生日,禹里百姓纷纷身着民族盛装,以各色仪仗队为先导,抬着活猪、活羊、活鸡、五谷、水果等祭品,从大禹广场出发,穿过禹里镇大街小巷,浩浩荡荡登临石纽,致祭祈福。

如今,北川的“大禹祭祀”习俗,已是国家和四川省两级非物质文化遗产项目。

2007年7月,北川被中国民间文艺家协会命名为全国首个“中国大禹文化之乡”。2014年6月,中国水利学会水利史研究会将北川确立为“大禹祭祀地”。

李德书

再造北川

到过北川老县城地震遗址的人们,总会为这样一幕深深震撼:被垮塌山体吞噬的北川中学,只剩下操场上的旗杆屹立不倒,五星红旗依然在满目疮痍的废墟上迎风招展。

与我们同行的北川县文旅局工作人员王婷,是这场特大地震的亲历者,当时是北川中学初中二年级学生。

“地震发生时,我正在上政治课,慌乱中从后窗逃了出来,受了点儿轻伤。但是老师和许多同学都被压在里面,有20多人遇难……”讲到这里,她难掩悲痛,转过身,伏在栏杆上轻声抽泣。

略为平静之后,她说:“没想到过去这么多年,我还是不能控制自己的情绪。”

获救后的王婷被转移到绵阳市区,在板房教室中读完了初中和高中,又进入大学校园。

15年过去了,如今的王婷有了稳定的工作,也建立家庭,有了可爱的孩子。

她的丈夫,是板房教室中共读的同学。一家人在异地重建后的北川新县城,过着平静祥和的生活。

王婷的个人经历,正是震后北川人重建家园历程的缩影。

“新时代的乡村振兴,要把特色农产品和乡村旅游搞好,你们是一个很好的样子。”2023年春节前夕,习近平总书记与北川石椅羌寨(又名石椅村)村民视频连线,给予深切的祝福与期望。

石椅村距北川老县城约3公里。地震后,村民们齐心协力重建家园,如今石椅村已成为全国文明村。这里山清水秀、云雾缭绕,被誉为“云朵上的山寨”,枇杷、苔子茶等特色产业发展很好,文化活动蓬勃开展,乡村旅游很旺,各族群众和谐相处,一片欣欣向荣的景象。

在汶川特大地震中,北川县受灾最为严重,县城更是遭到毁灭性破坏。随着党中央“再造一个新北川”的号召,有12位院士、50多家规划设计单位、138个施工单位、5万建设人员涌入北川,参与异地重建。动员范围之广、投入力量之大,世所罕见。

绿树成荫,鲜花簇拥。行走在北川新县城,呈现在眼前的,是神奇瑰丽的羌族风情,是优雅时尚的商业街道。

从抗震纪念园一路前行,越过人流如织的巴拿恰商业街,就到了禹王广场。人流如织的门店前,卡通版的大禹与涂山氏青春可爱,与远处神情凝重的大禹塑像遥相呼应。

身处繁华的北川街市,回想禹王开山导河的雄伟业绩,不禁使人有所感怀:大禹筚路蓝缕、艰辛万状地奋斗,不正是为了让人民回归正常生活、尽享人间烟火的乐趣吗?万众一心、众志成城,不畏艰险、百折不挠,以人为本、尊重科学的伟大抗震救灾精神,不正是大禹精神的延续吗?

北川新生广场

寻禹·探源报道顾问团成员

(排名不分先后)

刘海旺 河南省文物考古研究院院长、研究员

赵春青 中国社会科学院考古研究所研究员、新砦工作队队长

赵海涛 中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队队长

方燕明 河南省文物考古研究院研究员、瓦店和王城岗工作队原队长

王吉怀 中国社会科学院考古研究所研究员、蚌埠禹会村遗址工作队原队长

何俊杰 浙江省绍兴市文史馆副馆长

教之忠 禹州市著名文化学者

刘俊杰 具茨山上古文明发现者

编辑:刘靖雯 校对:龚政明

责编:杨伟峰 终审:刘力华

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描