摘要:

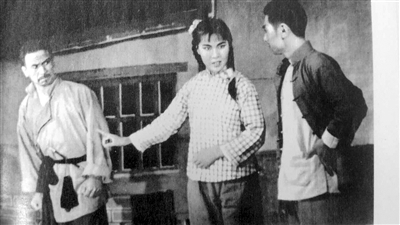

《人欢马叫》剧照 资料图片

扫二维码可观看现代豫剧《人欢马叫》

核心提示

“月光下我把她仔细相看:只见她羞答答低头无言,看打扮她有一手好针线,早闻知编织上出手不凡……”看到这些熟悉的唱词,相信很多人都会会心一笑。

豫剧,以优美的旋律、独有的音韵赢得了许昌群众的喜爱。在许昌这片戏曲热土上,豫剧名家荟萃,常香玉、阎立品、桑振君等都和许昌结下了不解之缘;一些经典豫剧剧目,如《穆桂英挂帅》、《秦香莲》、《白莲花》等至今传唱不衰,有些剧目还被搬上了银幕。

时移世易,剧团在合并中发展

五四运动之前的剧目,称之为传统戏和古装戏。传统历史剧目,选材广泛,内容丰富,上起远古及商、周、秦、汉、晋、隋、唐、五代,下至宋、元、明、清等朝的风云人物、国情民俗等,世代传唱。

豫剧剧目多以宫廷戏及打、铡、杀、斩、收、征、战、反戏为主,角色行当以四生、四旦、四花脸为基础,逐渐发展到五生、五旦、五花脸的不同规制。“有些旧剧内容有封建迷信、恐怖凶杀、淫邪、庸俗低级的元素,但也有反霸锄奸、爱国战争、行侠仗义和争取婚姻自由的情节。”据《许昌戏曲志》记载,五四运动之后,许昌出现了反帝反封建,追求独立、解放的“文明戏”。

新中国成立以后,在党的“百花齐放”、“推陈出新”文艺方针政策的指导下,人们对戏曲进行了一系列的整改,批判性地继承和发展民族戏曲文化遗产。许昌的一些剧团开始在合并中逐步发展。1956年,许昌专区实验豫剧团(1949年,许昌大众剧团和搬运工人戏校合并为许昌专区实验豫剧团)与新许剧团合并为许昌专区豫剧团。1960年,许昌专区戏剧院成立,许昌专区豫剧一团、二团相继成立。1986年,许昌地区升级为省辖市,由许昌专区豫剧一团、二团合并而成的许昌地区豫剧团更名为许昌市豫剧团。

广受好评,经典现代戏层出不穷

20世纪60年代,许昌地、县(市)先后建立了剧目创作组,掀起了大演现代戏的高潮。在整理和改编传统戏的同时,文艺工作者深入生活,配合各时期我党的中心工作,创作了很多反映时代精神、群众喜闻乐见的现代戏,如《人欢马叫》、《卖箩筐》、《夫妻俩》、《斗书场》、《一笔贷款》等,深受群众欢迎。

值得一提的是,具有浓郁生活气息和时代精神的现代戏《人欢马叫》获得了很大成功。这部戏原名《吴广兴》,导演为刘锡年。1964年8月,该戏亮相中南区戏剧观摩演出大会,由许昌专区豫剧二团和河南豫剧院联合排演,主要演员有常香玉、王善朴、任宏恩、魏云、韩登庆、郑兰坡、郑洁等。1965年7月1日,剧团演员到广州参加中南区戏剧观摩演出大会,受到中南局第一书记陶铸的赞扬,《南方日报》等多家媒体予以报道。同年10月,西安电影制片厂将其拍成戏曲艺术片。1966年2月,《人欢马叫》进京汇报演出,受到中央首长和观众的一致好评。统计数据显示,1964年到1989年,《人欢马叫》共演出1200场。

据李树修所著《〈人欢马叫〉等剧目的创作和演出》一文介绍,1963年到1965年,许昌创作了多部现代戏,代表河南省参加中南区会演。从此,许昌以“戏剧之乡”闻名。作为《人欢马叫》的编剧之一,李树修当年为了创作该剧,深入许昌县苏桥公社司堂村,与群众同吃、同住、同劳动两个月,深刻的生活体验让这部剧充满了生活气息和时代精神。

“文革”时期,许昌豫剧发展受到冲击。改革开放以后,许昌豫剧再次焕发生机,涌现出了一批优秀剧作家和知名演员,尤以现代戏的创作演出最成功。如许昌市豫剧团演出的《逼婚》曾代表河南省参加全国献礼演出。1983年,许昌地区一举推出《岗九醒酒》、《巧女难嫁》等三台大戏,在全省戏剧界实属罕见。20世纪80年代,优秀剧作家和表演艺术家齐飞、柯仲齐、任宏恩、艾立、汤玉英等人大胆尝试,创作出了《倒霉大叔的婚事》,进京演出,并唱进了中南海。后来,该剧还被拍成电视剧,并荣获全国戏曲电视剧“长城奖”一等奖。

在以前乃至现在的河南省历届戏曲大赛中,许昌豫剧参赛剧目屡屡获奖。如我市于2014年重点打造的豫剧《清水湾》先后荣获河南省“文华奖”、河南省黄河戏剧大赛金奖。2017年1月5日晚,在郑州举行的“濮阳杯”第七届黄河戏剧节颁奖晚会上,齐飞创作的大型现代豫剧《燕振昌》荣获金奖。

名家辈出,常香玉等人的演出轰动城乡

许昌这块戏曲沃土,吸引了众多戏曲名伶来此登台演出。中国豫剧登台较早的女伶田岫玲就是其中一个。田岫玲6岁随父学戏,13岁在开封豫声剧院搭班,后拜“豫剧五大名旦”之一陈素真为师,不久便可以独当一面。她来到许昌搭班唱戏,深受欢迎。

据《许昌文史资料》记载,1940年,开封的阎彩云和其女阎桂荣(阎立品)及豫东老艺人来到许昌组班。阎桂荣扮相俊美,唱腔优美,戏迷们为之倾倒。一些青少年戏迷甚至当起了啦啦队,为她喝彩助阵。许昌城内绅士朱又廉为其更名“立品”,并亲自为其改编新戏。阎立品苦心钻研,自成一家,荣获“阎派艺术大师”称号,把许昌视为其“第二故乡”。

1946年,著名豫剧大师常香玉受邀来许昌募捐义演,场场爆满,轰动城乡。

豫剧由于长期受地区语言音调和乡土风情等因素的影响,逐渐形成了豫东、豫西两大派。两派的唱腔也有不同,豫东调声音洪亮,花腔多,具有激昂、明朗、华丽的特点;豫西调声音浑厚,哭腔较多,具有粗犷、悲壮、深沉的特点。

豫剧名旦桑振君到许昌后,博采众家之长,把豫东调与豫西调融为一体,形成了风格独特的桑派演唱技巧,并自成流派,为许昌的戏曲事业发展作出了自己的贡献。桑振君精湛的演技给许昌的广大观众留下了深刻的印象。

桑振君深受许昌观众喜爱,还曾参加抗美援朝慰问演出。齐飞在所著的《桑振君画传》一书中描写许昌观众对桑振君的喜爱时说:“‘不回门,不探亲,也要看看桑振君’、‘断了烟,断了茶,也要听桑振君唱《投衙》’。”1954年到1963年,桑振君在许昌豫剧团的10年间,演出了将近20部现代戏。1958年,毛主席来河南视察时,她和常香玉、唐喜成、马金凤等在郑州为毛主席演出。次年,她和许昌豫剧团成员在郑州为毛主席再次演出。

责任编辑:

附件:

网友评论