“许昌人”:填补人类起源研究空白

2024-12-09 10:13:10 来源: 许昌日报 作者: 本报记者 邓雷 杨红卫 石冠兵/文 吕超峰 任江鹏/图

我要分享:

报道组成员在灵井镇采访

颍河流域,不仅有谷水河、瓦店、阎寨这些中华文明的起源地,向前追溯还有更为遥远的“许昌人”。

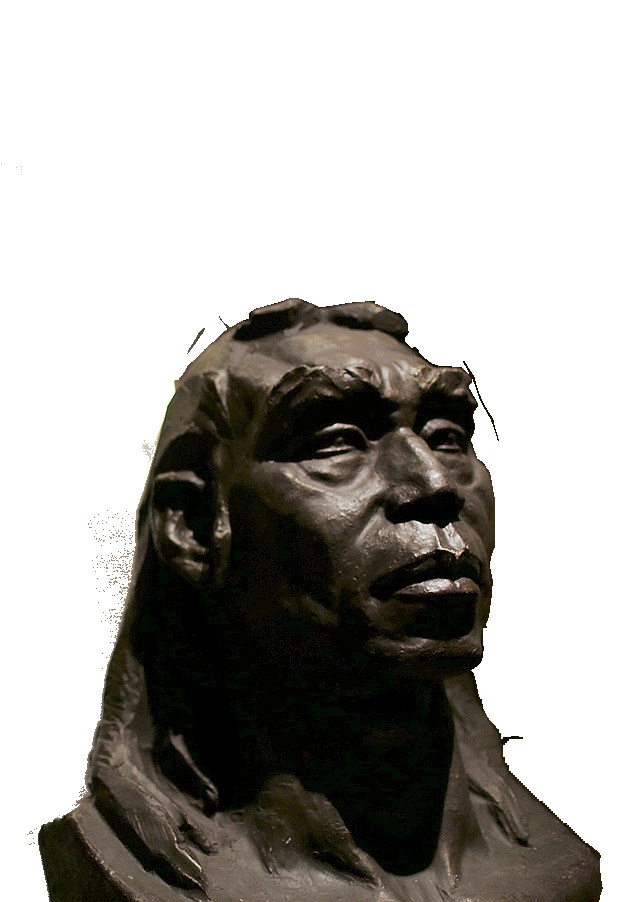

2007年,许昌市建安区灵井遗址发现了距今10万年左右的人类头盖骨化石,对研究东亚古代人类进化和中国现代人的起源具有重大科学价值,填补了中国现代人起源研究的空白。国家文物局根据惯例将此次发现的人类命名为“许昌人”。这一发现在国内外引起广泛关注,入选2007年度全国十大考古新发现。

国家文物局和河南省文物局2008年1月23日在北京宣布,出土于河南许昌灵井遗址的古人类化石,距今8万至10万年,考古学家将其命名为“许昌人”。该遗址以出土两个“许昌人”头骨和大量古人类工具而闻名,被称为“许昌人”遗址。

灵井“许昌人”遗址是我国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代中、晚期遗址,2007年和2014年两次发现人类头骨化石,被评为年度全国十大考古新发现,遗址已被国务院公布为国家级文物保护单位。

11月29日,颍川行报道组走进位于许昌市建安区的灵井“许昌人”遗址,感受“许昌人”的厚重文化底蕴。

“多地起源说”的有力证据

位于中原腹地,灵井“许昌人”遗址却像一块文化“磁铁”,吸引着海内外的古人类研究专家前来访问;面积不足1万平方米,却接连发掘出45件珍贵的人类头骨碎片化石,成为1949年以来国内发现古人类头骨化石最多的遗址……

在遗址发掘现场,首先映入记者眼帘的是一个乳白色、曲线屋顶的大型“保护罩”。“灵井‘许昌人’遗址保护利用设施,是国家发展改革委给予专项资金支持的文化遗产保护利用项目。采用建设在遗址之上的罩护式保护,既可为遗址遮风挡雨,又可让人们实地感受‘许昌人’的历史文化魅力。”建安区文物局文物管理所原所长郑明煜说。

灵井“许昌人”遗址是我国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代遗址,自2005年开始发掘以来,先后于2007年、2014年两次出土距今12.5万至10.5万年的“许昌人”头骨化石。2017年3月,中美科学家研究团队在美国《科学》杂志发表论文《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》,通过对“许昌人”古人类头骨化石的研究,得出了一项结论:华北地区现代人的直接祖先可能是“许昌人”,而不是来自非洲!

据了解,关于现代人类起源,国际学术界有两种说法:“非洲起源说”认为,世界各地的现代人都是非洲早期人类的后裔;“多地区进化说”认为,中国现代人是在自己的土地上一步步进化而来的,但这个进化体系缺失距今5万至10万年间的人类化石。“许昌人”的发现恰好被断代为距今10万年左右,弥补了中国现代人起源研究的最重要“缺环”。

“‘许昌人’的研究发现,成为支持现代人‘多地起源说’的有力证据。”研究团队主要成员之一、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰认为,“许昌人”翔实的化石形态特征和可靠的地层年代数据,提供了人类形态变异及演化模式的关键证据,证明现代人类起源是复杂和多元的,不是由单个地区起源而后扩散、取代的。

截至目前,灵井“许昌人”遗址共发现了45件距今12.5万至10.5万年的古人类头骨化石,包括老年、壮年和未成年各个阶段。此外,在这里出土的微型鸟雕,是目前已知的最古老的中国雕塑品,它的发现将东亚雕塑艺术的起源提前了8000多年。

灵井

10多万年尘埃难掩文明曙光

两个“许昌人”头盖骨化石,挑战了人类的“非洲起源说”;一个微型鸟雕,被评为2020年度世界十大考古发现之一。

2007年12月,“许昌人”头骨化石在灵井镇灵南村首次被发现。

除了“许昌人”头盖骨化石,遗址出土的另一个文物也吸引了颍川行报道组:它长2.1厘米、高1.2厘米、厚0.6厘米。它就是微型鸟雕。

微型鸟雕用中等大小哺乳动物的一块肢骨残片雕刻而成。鸟的一侧呈黑褐色,另一侧呈古铜色,形体粗壮,短头,有圆形的喙及长尾,很可能属于雀形目。

研究人员通过显微镜和显微断层扫描分析,发现微型鸟雕使用了研磨、琢削、刮削、切割4种雕刻技术,在物体表面留下了68个微小界面。微型鸟雕雕刻艺术高超,手法精湛,鸟身线条简洁流畅,形态完美,静中富有动感。翅膀部位刻线寓意羽毛,非常细致,栩栩如生。

在今天,一个这样的微型鸟雕并没有什么了不起,但是作为1.35万年前的化石,它理所当然成为中国最古老的雕塑,也将中国艺术中鸟类的表现提前了8000多年。你即使只看着它的图片,也不得不叹服远古艺术家惊人的创造能力和审美能力。

灵井“许昌人”遗址出土的微型鸟雕

灵井“许昌人”遗址出土的微型鸟雕

许昌博物馆馆长助理宋奇介绍:“‘许昌人’发现之前,普遍认为我们人类都是非洲人的后裔,这也就是‘非洲起源说’。但是我们东亚的考古专家不这么认为,他们一直在寻找相应的实物,直到发现了巫山人、元谋人、北京人、周口店人等,但是唯一缺了10万至12万年之间人类活动的痕迹。灵井‘许昌人’头盖骨化石出现后,这个链条被完美接上了。”

见证“许昌人”和微型鸟雕“面世”过程的工作人员郑明煜介绍,截至目前,共发现分属5个不同人类个体的化石46件,石器、骨器、哺乳动物化石3万余件,还发现有中国最早的立体雕刻鸟化石、早期陶片、鸵鸟蛋壳、钻孔的鸵鸟蛋壳饰物、赭石等。

灵井这仨井,为啥这么“灵”?

在“许昌人”被发现的建安区灵井镇,有三大古井,颇具灵性。

距许昌城西14公里处有三大古井,即灵井、王井和李井。《嘉靖许州志》对灵井也有记载:“其水色玄而气温,涝不溢,旱不涸,灌田数百亩,每祈雨辄应,民以龙潜其中,故名。”清代乾隆年间的《许州志》把灵井列入“许州十景”,名曰“灵泉瑞溢”。

“灵泉瑞溢”是对灵井古井的美称,它原在灵井镇卫灵公庙内,卫灵公乃战国时许国许穆夫人之侄,因数次来许,筑其行宫。卫灵公庙即其行宫遗址,现在灵井镇政府院东南隅。据灵井古井所砌砖石考证,此井当为汉井,距今已有2000多年的历史,因其年深日久,旱而不涸,涝而不溢,故谓之灵井。40多年前,灵井仍为自流井,其井水通过地下水道由北而南从一石雕龙嘴中流出。北宋《太平寰宇记》有“许昌灵井亦曰灵泉”的记载。明朝正统年间,河南开封知府黄旋赞美灵井泉水“千年闭灵应,九夏挹清凉”。清人甄汝舟亦赞美此泉水“甘甜沁齿牙,澄清鉴眉宇”。清朝《许州志》所载著名画家王治安所作的《灵泉瑞溢图》更是闻名遐迩。

从古到今,人们逐水而生。而在古时,许昌一带属于贫水区,地下水埋藏深。可是唯独灵井附近,水脉出露,泉水自流。宋《太平寰宇记》里记载:“灵泉,九州记云许昌灵井,亦曰灵泉。”并且这井还有个更大的特点,明嘉靖《许州志》中记载:“旱不涸,涝不溢,自流泉,故名灵井。”您看看,天旱不干涸,雨涝不外溢,可不就是灵井嘛。镇名也就由此而来。

灵井“许昌人”遗址

灵井“许昌人”遗址

相传,“灵井”南侧有一个石龙头,龙嘴里镶嵌了一个铃铛,水击铃响,悦耳动听,方圆数里都能听到。井上还建了一座灵泉阁。清朝乾隆年间,“灵井”泉水自流,与周边庙宇相呼应,被誉为“许州十景”之一——“灵泉瑞溢”。清代著名画家王治安所作的《灵泉瑞溢图》闻名遐迩,目前存放在许昌博物馆内。现在的“灵井”在镇政府西边,为新修砌的六边形井口,上书“自流泉”三字。

从灵井镇“三井”的布局来看,“灵井”在东,“王井”居中,“李井”在西。“三井”一脉贯通,此盈则彼亏。在灵井镇王井社区居民王根申的记忆里,“王井”西北约20米处曾是他们家院内的一片闲地,因为种田育肥经常起土,时间久了竟然挖出泉眼。之后,这里成为他们家的藕塘,被大家称为“泉眼坑”。“泉眼坑”深约2米,水距地面约30厘米,中、西、南三面有藕塘。

1958年,政府部门主张兴修水利——“挖塘引水上岗”。王井村及附近村庄的居民把“王井”挖成了一个坑塘,并用青砖把泉眼圈了起来,在旁边用青砖建了一座水囤。那时,“灵井”和“李井”的水位都有不同程度的下降,“灵井”泉水自流现象消失。大家断定,“灵井”“王井”“李井”处于一条暗河上。

开挖坑塘时,居民从挖掘的泥土里发现很多类似动物骨骼的东西,传说是“龙骨”。有居民把“龙骨”研磨成粉,用来止血。

让更多居民没有想到的是,“王井”周边被水覆盖的地层里,竟然埋藏着人类进化的秘密。随着考古发掘的进行,“王井”坑塘的文化价值得以体现。

编辑 杨仪 贾同岭 校对 张良

责编 杨伟峰 值班编审 杨红卫

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描