颍川堂有大“名堂”

2025-01-06 09:58:33 来源: 许昌日报 作者: 邓雷 杨红卫 石冠兵 /文 吕超峰 任江鹏 /图

我要分享:

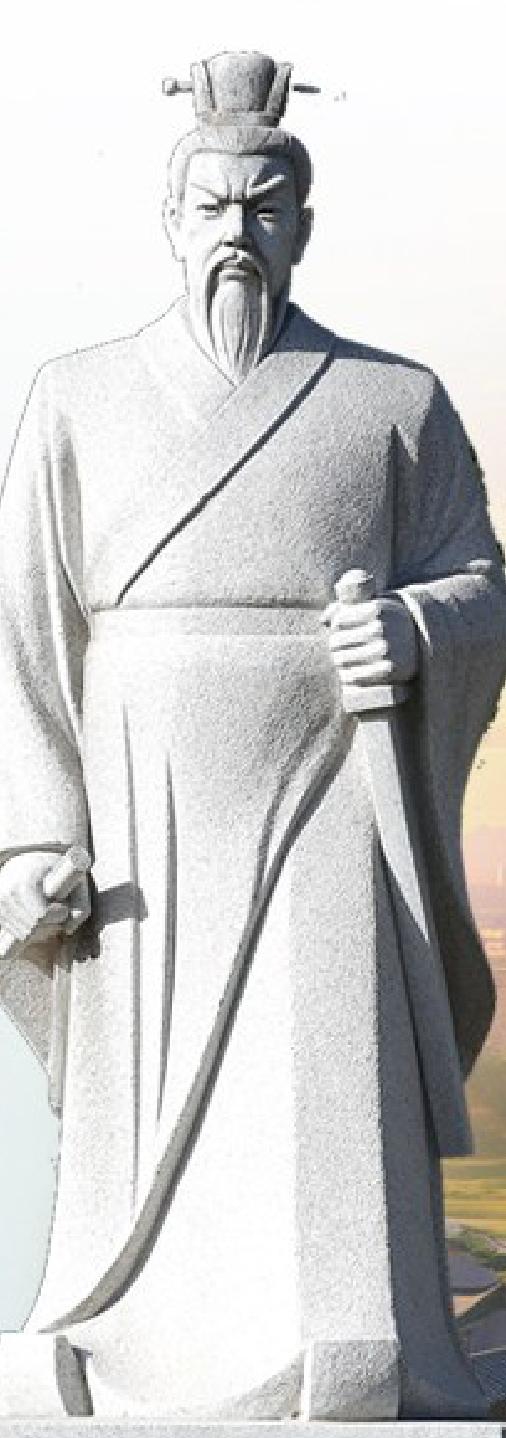

位于许昌西湖公园的德星亭

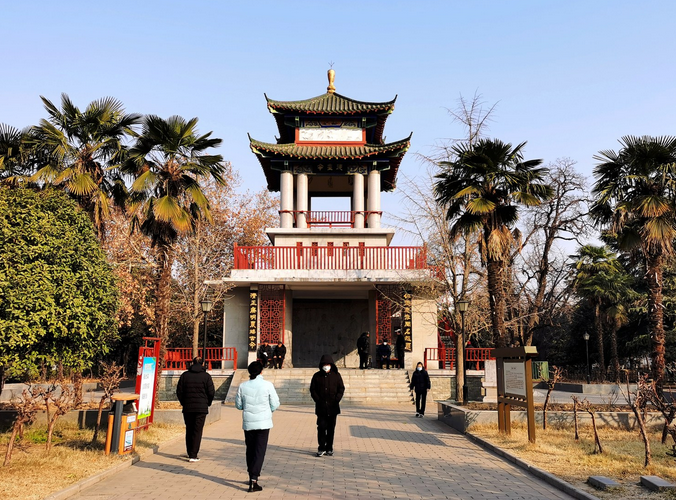

陈园牌楼

陈寔雕像

颍川郡城门(此图为Ai生成)

颍川行报道组在老官陈村陈轸文化广场采访

泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。

——习近平

堂号,是家族门户的代称,是家族文化重要的组成部分。它的产生通常与姓氏发祥地、家族历史和荣誉、家族成员官职和成就等因素密切相关。

与郡望一样,堂号也是中国姓氏文化中特有的范畴,是表明一个家族源流世系和区分族属、支派的标记,是家族文化中用以弘扬祖德、敦宗睦族的符号标志,是寻根意识与祖先崇拜的具体体现。

颍川郡自设立以来一直是除京师外人口最多、最为繁华的大郡,并且距离中原王朝的统治中心较近,因此吸引了众多姓氏在这里繁衍生息,涌现出许多名门望族,成为中国众多姓氏的发祥地,孕育出独特而璀璨的姓氏文化。

特别是,汉末魏晋时期,士族门阀最为鼎盛,颍川郡出现诸多大姓、冠族和著姓。据日本学者鹤间和幸统计,汉代关东地区著名豪族共计95例,其中颍川郡就有13例之多,是豪族最为集中的一郡。

“颍川堂”便是这些姓氏中最为著名的堂号之一,代表着他们姓氏的先祖是颍川地域的望族,具有深厚的文化底蕴和历史渊源,也成为家族成员之间凝聚家族力量的精神纽带。

历经千百年来不断发展,如今的“颍川堂”犹如一颗璀璨的明珠,熠熠生辉、声名远扬,不仅在国内有着广泛而深远的影响,而且在国际上绽放出独特的魅力,成为一代代颍川后人与祖国、与家族联系的重要桥梁,让世界更加了解中国的家族文化和传统价值观。

那么,历史上颍川世家有哪些姓氏?据初步统计,郡望颍川的姓氏达30个,其中,荀氏、陈氏、钟氏、庾氏、许氏、韩氏、郭氏、赵氏、王氏、谢氏、裴氏、鲜于氏、颖氏等13个姓氏,他们的家族成员不仅在政治上有着重要的地位和作用,还在文化上有着卓越的贡献和影响,在中国历史上留下了浓墨重彩的世家故事。

(一)颍川陈氏:颍川第一姓陈姓第一流

在禹州市火龙镇老官陈村村委会,我们翻开厚厚的《中华望族颍川陈氏》《陈氏谱考辑要》《陈氏世家大谱》,中华陈氏悠久厚重的历史“扑面而来”——

陈氏是中华姓氏中受姓最早、最古老的形式之一,有着3000余年的灿烂辉煌历史,“周武王灭商后,欲复求虞舜之后,得妫满,封之于陈,以奉舜祀。妫满(陈胡公)为陈姓得氏始祖,宛丘陈国世系即陈氏总源头。”

据老官陈村党总支部书记陈青岗介绍,中国陈姓占汉族人口的5%以上,世界上陈姓已经超过9000万人,位居中华百家大姓第五位,现散居于海内外。

而全球陈姓中,“颍川衍派”人口最多、影响最大,史称“中华望族”,子孙遍布天下。之所以有“颍川陈氏”之称,是因为以颍川地名为标志的陈氏派系,是中国陈姓的主流。

改革开放以来,海内外很多陈氏后人不断来许昌寻根问祖,集中于禹州市火龙镇老官陈村、长葛市古桥镇苑店村两地,分别为“颍川陈氏”始祖陈轸故里、“德星”陈寔陵园所在地。

始祖陈轸:

迁居颍川终成世家大族

颍川陈氏最早可以追溯到春秋时期的陈国。当时,陈国发生内乱,陈厉公之子陈完为了避难,跑到齐国改姓为田。经过数代人努力,其后裔取代姜氏,掌握了齐国政权,史称“田氏代齐”。

据史料及陈氏家谱记载,以秦灭齐为分水岭,陈氏在颍川可分为“前颍川陈氏”和“颍川陈氏”。其中,秦灭齐前,齐国公子、纵横家田轸迁居颍川恢复陈姓,史称陈轸,为“前颍川陈氏”;秦灭齐后,齐王建之子田伯轸回到陈国故地——颍川避难,并恢复陈姓,史称陈伯轸,为“颍川陈氏”。从此,颍川陈氏不断发展,到了汉末魏晋时期成为当时的世家大族,最终变为陈氏家族中人数最多的一支。

《陈氏谱考辑要》一书介绍了陈轸的生平事迹:“陈轸,齐国淄博人,战国时期著名纵横家,齐国公子,颍川陈氏始祖。”

陈轸早年在秦国为官,与同为纵横家的张仪共事秦惠王,宋代、明代学者称“陈轸计策、文辞均出张仪右,绝伦离群,为策士之巨擘”。但后来因与张仪争宠失败,陈轸离开秦国,到楚国为官。

离开秦国以后,陈轸主要从事合纵工作,曾在周慎靓王二年(前319年)为公孙衍出谋划策,促成次年的五国合纵伐秦;也曾在周赧王十五年(前299年)组织三晋合纵,随后向东游说齐湣王,促成次年的齐魏韩合纵伐秦,为战国晚期的东方各国合纵作出了较大贡献。

在纵横家中,陈轸的游说之法有着显著的个人特点,游说他人时极少引经据典、以古喻今,也较少使用排比铺张的修辞方法,而是善于以诚动人、喻比释理、分析成败。其中最鲜明的特色,就是他对寓言故事的娴熟使用。

《战国策》中,陈轸游说时讲述的寓言故事多达七篇,为所有策士之最,包括“忠且见弃”“楚人有两妻”“越人之吟”“卞庄刺虎”“画蛇添足”“麋与猎者”“同舟而济”。

“德星”陈寔:

“德冠当时”成就颍川首姓

在长葛市古桥镇苑店村东,有一处静谧的陵园,大门古朴庄重,柏树郁郁葱葱,大冢之前的石碑上写着“颍川始祖汉太丘长陈寔公之墓”。这就是汉代大贤陈寔的长眠之地。

陈寔(104-187年),字仲弓,颍川郡许县(今长葛市古桥镇陈故村)人。他少时家境贫寒,曾在县里作小吏,做事任劳任怨,而又有志好学,受到县令赏识,让他到太学读书。

陈寔先任西门亭长,不久转郡功曹,后被司空黄琼召为闻喜县令,因丧离职,再任太丘县令长。在地方任上,陈寔以德施治,关心、爱护百姓,邻县甚至有不少人因此要迁居到他属下的地方。后来,沛国相违法赋敛,加重百姓负担,陈寔无法阻止,便辞官归里。

东汉末年,宦官弄权,大兴“党锢之祸”,对士族名士进行迫害。延熹九年(166年),李膺等二百余人受诬为党人,被捕下狱,陈寔也在其列。其他人大多逃避求免,他却说:“吾不就狱,众无所恃。”大义凛然自请入狱,第二年才遇赦得出。建宁元年(168年),汉灵帝即位,大将军窦武谋除宦官,征辟陈寔为掾属,参与共定计策。但不久事败,窦武等被杀,宦官更大规模地缉捕党人,死徙废禁达六七百人。陈寔再受党锢,隐居家乡。

陈寔十分重视自身道德修养,常以崇高的自律和道德风尚来感化人们,“德冠当时”,成为远近宗师的名士之首。据史书记载,乡亲们之间如果发生争执,大家都会主动找他评判,并认为他的评语最为公允,因此当时一直流传着“宁为刑罚所加,不为陈君所短”的谚语。

有一次,有个小偷躲到他家屋梁上,准备夜间行窃。陈寔发觉后,不动声色,把儿孙们叫到屋里,教育他们要努力上进,正正当当做人,不要像梁上君子那样养成了坏习惯。伏在梁上的小偷听了很受感动,跳下来向他请罪。这事传开后,其他人也都受到了教育,县里盗窃案也减少了。“梁上君子”的典故即由此而来。

党锢解除后,大将军何进、司徒袁隗等都纷纷推荐陈寔,朝廷也多次以公相之位相召,但都被他推辞了,托病居家养老。中平四年(187年),陈寔病逝于家中,享年八十四岁。各地赶来吊祭的有三万多人,前来的车驾数以千计,朝廷谥号为“文范先生”。汉代著名文学家、中郎将蔡邕亲撰摹碑和庙碑,《后汉书》为其立传,时人把陈寔和同郡名士钟皓、荀淑、韩韶并尊为“颍川四长”。

陈寔共有六个儿子,其中陈纪、陈谌最有贤名,父子三人被时人并称为“三君”。陈寔曾带领自己的子侄去拜访荀淑父子,当时负责天文的太史上奏皇帝说:“德星聚集,五百里内有英才贤士聚会。”皇帝下令各地查询,颍川郡报告说:“当天有陈寔父子与荀淑父子相聚。”因此,陈寔也被誉为一代“德星”。

为纪念陈寔,许昌市区西湖公园内建有“德星亭”,亭前广场还矗立着陈寔父子登门拜访荀淑父子的雕塑;德星亭上的对联,更是对陈寔品格的最好诠释:“仁德忠孝闻名遐迩,清正廉明震铄古今”。《明一统志》记载:德星亭“在许州西湖上。汉荀淑故宅,陈实尝诣淑,子弟咸在,太史奏德星聚,后人因建亭”。如今的德星亭,重建于1977年,2012年又进行了重修,已成为西湖公园标志性建筑之一。

后来,陈纪、陈谌多次同时受到朝廷辟召担任高官,由地方名士向中央权力迈进,使陈氏家族由地方士族逐渐走向权势阶层。兄弟俩不仅延续了父亲陈寔的清德美名,保持了陈氏家族的良好声望和文化传承,还赢得了东汉末年儒家伦理典范式“至德”家族的声名,为陈氏家族成为颍川名门大族奠定了坚实基础。

真正将陈氏家族推向鼎盛的则是以陈纪之子陈群为代表的第三代。他们积极奔走于曹魏政权之间,获取了政治高位和军事权力,逐渐成为曹魏政治势力的中坚力量。其中,陈群在吏部尚书任上,制定了九品中正制,进一步确保了士族在政治上的世袭特权,形成了著名的门阀政治,其所养成的门第观念更是影响深远。

汉末魏晋,颍川陈氏历十余世贵显,家族地位历三百年不坠,可以说是魏晋期间历史最为悠远的世家大族之一。虽然东晋时颍川陈氏主支南迁,但太和十九年(495年),北魏孝文帝定士族,在历史上首次以朝廷威权、采取法律形式明确制定门阀序列,陈氏仍列为颍川首姓。

(未完待续)

编辑:杨仪 刘靖雯 校对:刘朝隆

责编:贾同岭 终审:刘力华

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描