法家圣地放光彩

2025-01-13 10:24:26 来源: 许昌日报 作者: 本报记者 邓雷 杨红卫 石冠兵/文 吕超峰 任江鹏/图

我要分享:

申不害

吕不韦(本组图片为AI生成)

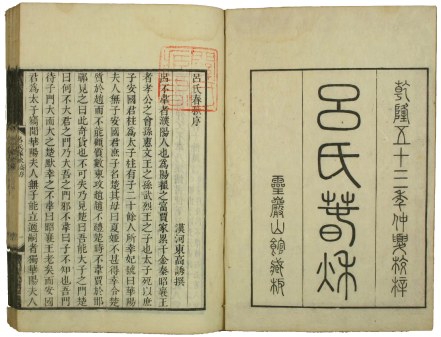

《吕氏春秋》图书

颍川行报道组记者在吕不韦故里禹州市小吕镇大吕村采访。

泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。

——习近平

法家主张依法治国、富国强兵,有锐意进取、推行法治、崇尚权谋、维护中央集权的特点。

颍川是中国法家文化发祥地,起自战国七雄韩国,延至魏晋南北朝。这里是众多法家著名人物成长和奋斗的乐土,形成了以法家文化为特色的儒法兼备的地域文化。

韩国是战国法家中心,在颍川建国170余年,出了与商鞅并称“申、商”的法家代表人物申不害,他在韩国推行变法,使得颍川法家文化深入人心;又出了法家思想集大成者韩非子,把“法、术、势”三大流派融为一体,成为秦始皇和历代统治者基本治国理论。浓郁的法家文化传统对颍川地域文化形成产生了决定性影响,铸就了独特士风民俗。

秦至两汉,颍川地区的法家文化传统在一直延续着,汉武帝“独尊儒术”,光武帝大力倡导尊读儒经,儒家文化被提升为官方文化“,通经致仕”成为主流。

然而,颍川地区仍然保持着法家文化特色,士人群体仍然保持着法家文化特质。如,西汉名臣、太子(景帝)“智囊”、御史大夫晁错。《史记·晁错传》记载,“(晁错)学申、商刑名”“为人峭直刻深”。他力主削藩,付出了生命代价,为实现著名的“文景之治”作出巨大贡献。自汉以来,统治者总结秦朝短命教训,实行的是“外儒内法”治理方略,也即“儒法兼备”,这就给擅长法家学术的颍川人提供了机遇。

曹操对颍川地域文化的形成与发展也起了推动作用。他重法尚术“,揽申、商之法术”,他说“夫刑,百姓之命也”“拨乱之政,以刑为先”。在汉末海内倾覆、社会动荡时刻,需要以重典治乱世,要求他必须选择与其理念契合的士人来完成他的事业,颍川士人群体自然成为其首要选择。所以,他毅然拥天子迁都许昌,起用颍川谋士集团,与其家乡的将领集团相股肱“,三分天下”成就霸业,为晋统一全国奠定了基础。

申不害:战国法家的智慧之光

申不害,战国时期郑国(今河南新郑)人,出身于平民家庭,早年曾担任过一些低级官职。他深研黄老之学,对法律司法有着独到的见解。后来,他凭借自己的才华和学识,成功向韩国国君韩昭侯推荐自己,并最终被任命为宰相。在任期间,他进行了长达十五年的政治改革,使韩国在内政外交上都取得了显著的成就,实现了国富兵强,成为一时的强国。

申不害的政治主张与贡献主要体现在四个方面。

一是君主专制与“势”的强调。申不害主张中央集权的君主专制体制,他认为,君主应该独掌国家大政方针以及赏罚任免之权,而大臣则负责处理细枝末节的日常事务。这就是法家“势”的主张,即君主通过掌握权势来驾驭群臣,确保国家的稳定与统一。在申不害看来,君主必须“设其本”“治其要”“操其柄”,才能确保国家的长治久安。

二是刑名术治。申不害提出了系统的“术”的理论,这是他的法家思想中最为独特和重要的部分。他认为,君主应该通过“操杀生之柄,课群臣之能”来掌控权柄。具体而言,就是要求君主明确君臣的分工和职责,掌握生杀大权,并依据大臣在职位上的表现进行任免。这一措施客观上剥夺了一些旧贵族的世袭特权,提供了管理监督臣下工作的依据,使国家大权集中到国君手中。同时,他还强调君主应该谨言慎行,不暴露个人之爱好欲望,以防止臣下投其所好而败坏风纪。

三是明法审令。申不害虽然重视“术”的运用,但他也明确提出“明法正义”“任法而不任智”的主张。他认为,君主应该依法治国,用法令来管理国家。然而,在实践中,他并没有把法放到主要地位,而是更多地强调了“术”的重要性。这一点在韩非后来对申不害的批评中得到了体现。韩非认为,申不害“不擅其法,不一其宪令”,导致国家虽然一时强盛,但并未从根本上解决问题。

四是内政改革与外交策略。在内政方面,申不害推行了一系列的改革措施。他打击豪族,按照功劳和能力来授予官职,提高了官吏的办事效率;他将韩国各贵族的私兵招入军队统一训练,提高了韩军的战斗力;他重视农耕和技艺的发展,鼓励百姓垦荒并发展手工业和制造业。这些措施使得韩国国内政局得到稳定,贵族特权受到限制,百姓生活渐趋富裕。在外交方面,申不害也展现出了卓越的才能。他通过示弱和联合其他国家的方式成功化解了韩国的外交危机,并使得韩国在诸侯国中的地位得到提升。

申不害作为战国时期的法家代表人物之一,他的思想和贡献在历史上得到了广泛的评价。荀子认为他“蔽于势而不知知”,即过于强调权势而忽视了智慧和道德的重要性;韩非则批评他“不擅其法,不一其宪令”,导致国家虽然一时强盛但并未从根本上解决问题。尽管有这些批评和不足之处,申不害的思想和贡献仍然具有重要的历史意义。

首先,申不害的“术”治思想为后世君主加强集权提供了理论和经验。他强调君主应该通过掌握权势和运用“术”来驾驭群臣、确保国家的稳定与统一。这一思想在封建社会中得到了广泛的运用和发展,对后世政治制度的演变产生了深远的影响。

其次,申不害在内政改革和外交策略上的成功实践也为后世提供了宝贵的经验。他通过打击豪族、提高官吏效率、加强军队训练等措施使得韩国国内政局得到稳定;他通过示弱和联合其他国家的方式成功化解了韩国的外交危机并提升了国家的地位。这些实践为后世政治家在处理内政外交问题时提供了有益的借鉴和启示。

最后,申不害的思想和贡献也体现了战国时期法家思想的特点和精髓。他强调法治的重要性,但同时也重视“术”的运用;他主张君主专制。但同时也关注百姓的生活和福祉。这些思想和主张在当时具有先进性和创新性,也为后世法家思想的发展和完善奠定了基础。

申不害作为战国时期的著名思想家和政治家,他的思想和贡献在历史上具有重要的地位和影响。他的“术”治思想为后世君主加强集权提供了理论和经验;他在内政改革和外交策略上的成功实践也为后世提供了宝贵的经验;他的思想和贡献也体现了战国时期法家思想的特点和精髓。尽管他的思想和主张在当时和后世都受到了一些批评和质疑,但他的贡献仍然是不可忽视的。他用自己的智慧和才能为战国时期的韩国乃至整个中国历史的发展作出了重要的贡献。

吕不韦:传奇商人的法家代表

《史记》载:“吕不韦者,阳翟大贾人也。往来贩贱卖贵,家累千金。”

据清代《禹州志》上说:“吕丞相不韦故里,在城南大吕镇。”大吕村位于禹州城南的小吕乡,村口立石碑一通,上书“吕不韦故里”。该村北依吕梁山,西偎吕梁河,吕姓村民千余户五千余口。

2013年9月至2015年9月,经国家文物局批准,河南省文物考古部门历时三年,对位于大吕村的大吕墓进行了两次大规模抢救性发掘,共发掘出商、西周、战国等时期诸侯墓、贵族墓19座,出土青铜、玉、石、陶等文物近300件,其中发现一座大型陪葬车马坑,它长约35米,宽约3米,殉葬数十匹马。

吕不韦,传说中的“阳翟大贾”,战国末年著名商人、政治家、思想家,主持编纂《吕氏春秋》(又名《吕览》)一书。他兼儒墨,合名法,是杂家思想之集大成者,杂家鼻祖。吕不韦传说,是在他之后的2000多年间逐步形成的。在流传过程中,人们借助吕不韦经商的事迹,衍生出许多新的传说。吕不韦传说是禹州历史长卷中的一幅风俗画。

●“奇货可居”“一字千金”“著书立说”均出自吕不韦传说

吕不韦传说历史悠久,特色鲜明,是禹州流传下来的众多传说中的一个。

“战国末年,韩国阳翟,今禹州城南大吕街村,住着一个家累千金的珠宝商人——吕不韦。”传说,吕不韦到外国做生意赚了个“太子”回来,又利用太子和自己的侍女换回来一个“朝廷江山”。如今,大吕街一带,还流传着一个个关于吕不韦的传奇故事,如“奇货可居”“一字千金”等。

战国末期,异人作为秦国的人质被派到赵国。因为秦赵世仇,秦国多次攻打赵国,赵国并不礼遇异人。作为秦昭襄王庶出的孙子,异人被打发到赵国当人质,乘的车马和日常的财用都不富足,生活困窘。“异人就像一件奇货,可以囤积居奇,以待高价售出。”这就是“奇货可居”这一典故的出处。

吕不韦慷慨解囊,拿出金银珠宝给异人,作为异人在赵国日常生活和结交宾客之用。吕不韦自己带着东西去秦国游说。经过吕不韦的游说,华阳夫人趁秦朝太子、异人的父亲安国君高兴的时候,委婉地谈到在赵国做人质的异人非常有才能。安国君和夫人刻下玉符,给在赵国的异人送很多礼物,请吕不韦教导他。异人的名声在诸侯中越来越大,后更名为“楚”。

除了“奇货可居”外,还有“一字千金”的传说。安国君继秦王位三天就突发疾病去世,异人继位,是为秦庄襄王。庄襄王尊奉华阳王后为华阳太后,任命吕不韦为丞相。庄襄王即位三年后死去,太子政继立为王,尊奉吕不韦为相邦,称他为“仲父”。当时,魏国有信陵君,楚国有春申君,赵国有平原君,齐国有孟尝君,被称为“春秋四公子”。吕不韦认为秦国如此强大,自己也是堂堂秦国丞相、秦王的仲父,不应该被他们比下去,所以他招来文人学士,给他们优厚的待遇,号称有门下食客3000人。那时,各诸侯国许多有才华的人士纷纷著书立说。吕不韦也让他的食客将所见所闻记录下来。他自认其中包括了天地万物、古往今来的事理,所以称之为《吕氏春秋》。

这本书分为八览、六论、十二纪三个部分,以儒家学说为主干,以道家理论为基础,以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说于一炉,闪烁着博大精深的智慧之光。吕不韦还把书的内容写在布匹上,并将之刊布在咸阳城门,上面悬挂着“一千金”赏金,遍请诸侯各国游士宾客,若有人能增删一字,就给予“一千金”奖励。但是,没有一个人能做到。

在先秦诸子著作中,《吕氏春秋》被列为杂家,其实,这个“杂”不是杂乱无章,而是兼收并蓄,博采众家之长,用自己的主导思想将其贯穿。这部书以黄老思想为中心,“兼儒墨,合名法”,提倡在君主集权下实行无为而治,顺其自然,无为而无不为。用这一思想治理国家对于缓和社会矛盾,使百姓获得休养生息,恢复经济发展非常有利。

吕不韦编著《吕氏春秋》既是他的治国纲领,又给即将亲政的秦始皇提供了执政的借鉴。可惜,由于吕不韦个人的过失,使秦始皇对这部书弃而不用,没有发挥应有的作用。《吕氏春秋》的价值逐渐为后人领悟,成为了解战国诸子思想的重要资料。

(未完待续)

编辑:杨仪 张鹏 校对:樊迎喜

责编:王辉 终审:刘俊民

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描