法家圣地放光彩

2025-01-14 09:58:35 来源: 许昌日报 作者: 本报记者 邓雷 杨红卫 石冠兵/文 吕超峰 任江鹏/图

我要分享:

晁错(此图为AI生成)

晁错故里

颍川行报道组在晁错故里禹州市小吕镇晁喜铺村采访

张良(此图为AI生成)

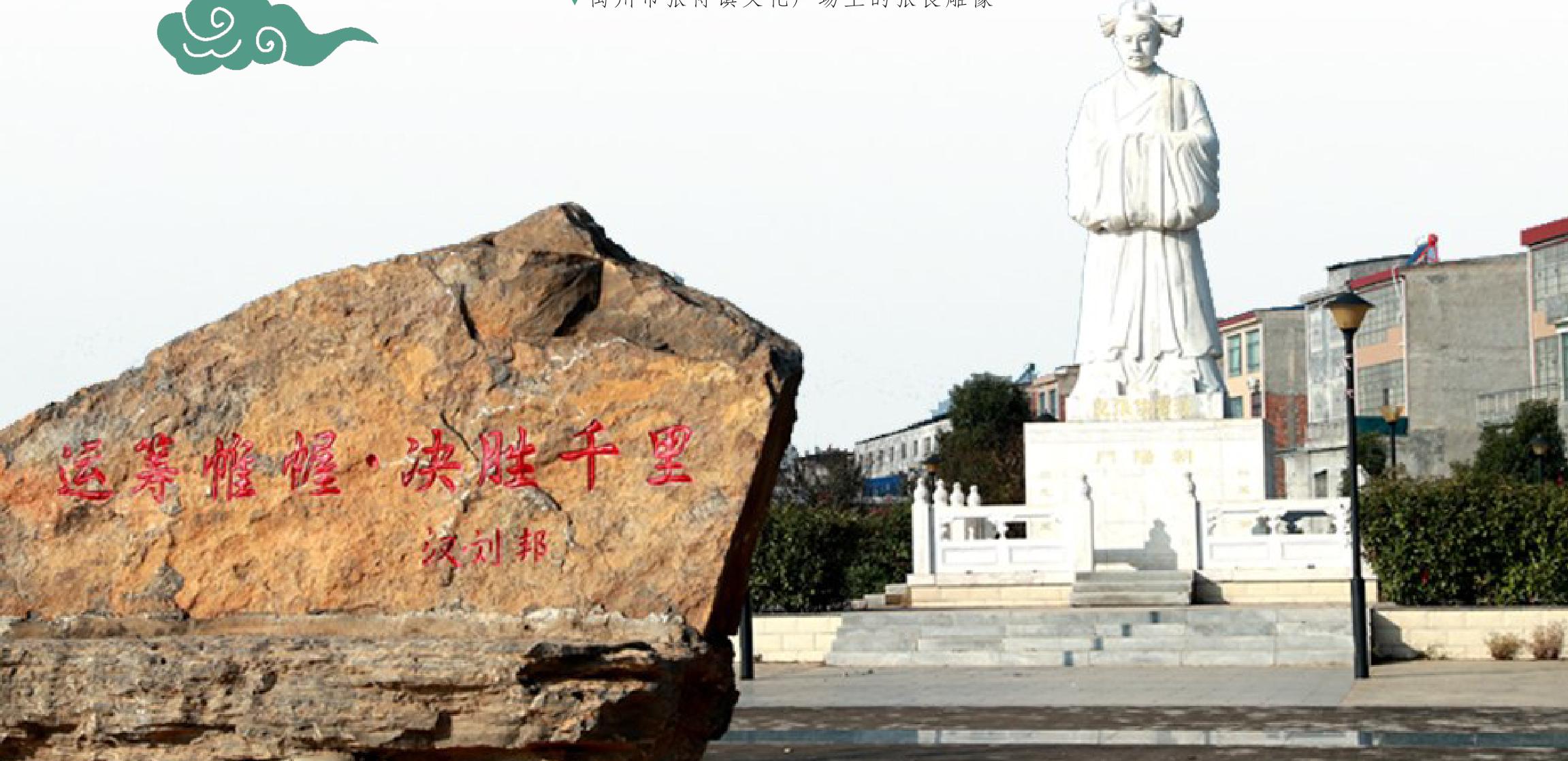

禹州市张得镇文化广场上的张良雕像

泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。

——习近平

晁错:平民入仕的法学大家

1月10日,颍川行报道组一行来到禹州市城南13公里的小吕镇晁喜铺村。

村口牌坊上“晁错故里”四个大字格外醒目,两旁“汉朝诤臣无双仕翰苑文榜第一家”的楹联对晁错家族给予了很高的历史评价。

晁错(公元前200年—公元前154年),西汉政治家、文学家,文景时期著名的政论家,其故居就在晁喜铺村。

汉高祖七年(公元前200年),晁错出生于颍川(今河南禹州),年少时师从张恢学习法家思想,后来学《今文尚书》,不久任太子舍人、门大夫,后升任博士。他很得当时的太子刘启(后来的汉景帝)的赏识,被刘启称之为“智囊”。

公元前169年,匈奴屡侵边境,侵扰狄道,汉文帝发兵征讨,晁错乘机向汉文帝上了《言兵事疏》。晁错接着向汉文帝上了《守边劝农疏》,提出用经济措施鼓励移民,用移民实边的办法抵御外患,被汉文帝采纳。他详细地剖析了西汉兵制与匈奴兵制,提出迁移百姓充实边境的主张,建议让商人贡献粮食到边塞,然后用拜爵和免罪的方式给予奖励和补偿,受到汉文帝的赞赏,后来升任中大夫。

公元前165年,晁错任太子家令时,汉文帝令大臣们推举贤良、方正、文学之士,晁错被推举为贤良。他向汉文帝提出了削夺诸侯王、修改法令等主张,这都是当时需要解决的国家大事。

汉景帝即位后,晁错升为内史,不久任御史大夫,成为举足轻重的国家重臣,很受汉景帝器重。公元前154年,吴、楚等七国以“诛晁错、清君侧”为借口,发动了大规模的叛乱,这就是历史上的“七国之乱”。汉景帝为了平乱,不得已杀了晁错。

晁错自幼好学,7岁时已成阳翟棋坛霸主,少小离家,跋涉千里,投奔于轵城(今济源市)张恢先生门下,学习申不害、商鞅的刑名之学,也就是法家学说,且是众多学生中学习最好者。

他不仅学得了法家学说的真谛,而且自学了古代儒家的历史文献。汉文帝刘恒即位后,诏令大举天下贤才之时,晁错“以文学为太常掌故”。“太常”是中央政府的九卿之一,主管宗庙礼仪、意识形态。“掌故”是“太常”的属官,掌管古代的历史文献典籍。

汉文帝很重视历史文化。由于秦皇“焚坑”、项羽“焦土”的恶劣影响,到了汉文帝时,全国竟找不到研究《尚书》的人,济南有一个人叫伏生,是侥幸虎口余生的故秦博士,研究过《尚书》,但已90多岁了,不能应召,汉文帝就下令太常派人到他那里学习。

太常经过遴选,认为只有博学多才且勤于思考的晁错能够胜任,于是派晁错前往济南从伏生学习《尚书》。由伏生口授、晁错笔录整理,加以润色,并用当时通行的汉隶书写,遂成流传至今的《尚书》,使后人得以读到我国古代第一部历史文献汇编。这也是晁错对于历史文献学的一项重大贡献。

从济南回到长安后,他把书写工整的《尚书》献给了汉文帝,并讲解给汉文帝听。汉文帝非常赏识,就任命他为“太子舍人”“门大夫”“太子家令”。晁错凭借辩才得到太子的宠幸,不久又升为博士,成了西汉历史上最早的博士官之一。

晁错“以身殉国”的传说:汉文帝死后,汉景帝即位。汉景帝任命晁错为掌管京都地区的“内史”。晁错又很快升迁为御史大夫,这是仅次于丞相的中央最高长官,主要职责为监察、执法。晁错大胆地向汉景帝陈述“诸侯之罪过”,建议“削其支郡”。

汉景帝三年(公元前154年),当削地令下到吴国时,吴王濞已先挂起了反旗,其他几个叛国也都杀死了传令官吏,遣兵西进,“七国之乱”就此开始。他们反叛的唯一理由是晁错“无功天下侵夺诸侯之地,欲危社稷,故举兵诛之……此即历史上臭名昭著的所谓“清君侧”。

在吴、楚等七国反叛的10余日前,当晁错的父亲听说自己的儿子“更令三十章,削罚诸侯”,诸侯“震恐多怨”时,就特地从颍川(禹州)赶到首都,对晁错说:“你这是图啥呀?”晁错回答:“我这是为了国家的命运。其父叹了口气说:“刘氏安矣,而晁氏危!吾去公归矣。”此后,他便喝毒药自尽,临死之前悲哀地说:“吾不忍见祸及身。”

叛乱集团在朝廷的同伙更对晁错进行了百般陷害和暗算。曾任吴王丞相的袁盎向汉景帝提出,只有杀了晁错,把原来削支诸侯王的土地退还给他们,才能让反叛的诸侯王退兵。汉景帝明知晁错是忠臣,但在叛乱集团的强大压力下,一时失去了主张,反封袁盎为“太常”,要他秘密行事。

10余天后,在汉景帝的欺骗下,晁错乘车到京都市区内巡视,当走到东市时,被埋伏在那里的刽子手凶残地“腰斩”了。一场蓄谋已久,由历史小丑精心策划、要晁错充当主角的历史悲剧终于上演了。围观的万千百姓无不为晁错流泪、鸣冤。

张良:刘邦背后的智者之光

张良,字子房,出生于战国末年的韩国颍川(今河南禹州)人,一个世代为官的书香门第。他的祖父张开地、父亲张平,都曾担任韩国的相国,家族地位显赫。然而,随着秦国的崛起,韩国逐渐成为其吞并的目标。公元前230年,韩国被秦国所灭,张良的家国也随之烟消云散。

国破家亡的惨痛经历,让年轻的张良心中燃起了复仇的火焰。他发誓要为韩国报仇雪恨,恢复故国的荣光。为此,张良不惜散尽家财,四处寻求反秦的力量,希望能够找到一位带领他们推翻暴秦的英明领袖。

●偶遇黄石 得授兵法

在流亡的日子里,张良经历了无数的艰辛和挫折。然而,正是这些经历,磨砺了他的意志,也让他更加坚定了反秦的决心。一次偶然的机会,张良在下邳的桥上遇到了一位神秘的老者——黄石公。黄石公是一位世外高人,他看中了张良的才华和志向,决定传授他兵法和治国之道。

黄石公将一本《太公兵法》赠予张良,并嘱咐他要日夜研习,不可懈怠。张良深知这是难得的机遇,于是日夜苦读,终于掌握了兵法的精髓。这段经历不仅让张良在兵法上有所成就,而且让他学会了如何观察形势、洞察先机,为日后辅佐刘邦奠定了坚实的基础。

●初遇刘邦 慧眼识主

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡发动起义,拉开了反秦的序幕。张良看到这是反秦的大好时机,于是决定投身起义军。他先后辅佐了项梁、陈婴等人,但都没有找到能够让他满意的英明领袖。直到在沛县遇到了刘邦,张良才找到了他心目中的明主。

刘邦虽然出身布衣,但他胸怀大志,善于纳谏,对张良的才华和谋略十分赏识。张良也被刘邦的真诚和谦逊所打动,决定追随他一起打拼天下。从此,张良成为刘邦的得力助手和智囊团的核心成员。

●鸿门宴上 智解危机

在刘邦与项羽争夺天下的过程中,鸿门宴是一个重要的转折点。公元前206年,项羽大军攻破函谷关,进驻新丰、鸿门。刘邦的军队被项羽的军队包围,形势十分危急。在鸿门宴上,项羽的谋臣范增多次示意项羽杀死刘邦,但项羽都没有动手。范增见状,命项庄舞剑,想借机杀死刘邦。

张良看到形势危急,立即找来樊哙保护刘邦。樊哙勇猛无比,闯入宴会大厅,大声斥责项羽疑心太重,企图谋杀功臣。在张良和樊哙的周旋下,刘邦终于顺利脱身,化解了这场危机。鸿门宴上的智解危机,让张良的智谋和胆识得到了充分的展现,也让刘邦对他的信任更加深厚。

●屡出奇谋 助汉灭楚

在随后的楚汉相争中,张良继续发挥他的智谋和胆识。他建议刘邦联合九江王英布、彭越等人共同对抗项羽;他劝说刘邦重用韩信,让韩信成为汉军的重要支柱;他巧设暗度陈仓之计,让刘邦从关中出击,打败了项羽的军队。在张良的谋划下,刘邦的军队逐渐壮大,最终形成了与项羽相抗衡的势力。

在垓下之战中,张良更是发挥了关键作用。他建议刘邦乘胜追击,与项羽决战到底。在张良的谋划下,汉军设下了十面埋伏之计,将项羽的军队团团围住。最终,在张良和韩信等人的共同努力下,项羽的军队被彻底击溃,项羽也自刎于乌江之畔。刘邦终于打败了项羽,建立了西汉王朝。

●功成身退 淡泊名利

刘邦建立西汉王朝后,对张良的功绩给予了高度评价。他封张良为留侯,给了他丰厚的赏赐和崇高的地位。然而,张良并没有因此而沾沾自喜、居功自傲。他深知刘邦的性格和为人,知道功高震主的道理。于是,在刘邦稳固地位后,张良开始逐渐淡出朝堂,不再参与朝政。

张良以体弱多病为由,闭门不出,过上了隐居的生活。他不再过问政事,只专注于修身养性、著书立说。他的这种淡泊名利、明哲保身的态度,让他在复杂的政治斗争中保全了性命和尊严。同时,他的这种品格和修养也成为后世学习的楷模和典范。

张良的智慧和谋略不仅体现在辅佐刘邦建立西汉王朝的过程中,而且体现在他对后世的影响上。他的兵法思想和治国理念被后世广泛传承和发扬。他的《太公兵法》成为后世军事家们争相研究的经典之作;他的治国理念也被后世帝王们所借鉴和采纳。

(未完待续)

编辑:杨仪 张鹏 校对:张良

责编:杨仪 终审:刘俊民

附件:

推荐阅读

数字报

许昌日报客户端(Android版)

请使用手机浏览器扫描

许昌日报客户端(iPhone版)

请使用手机浏览器扫描