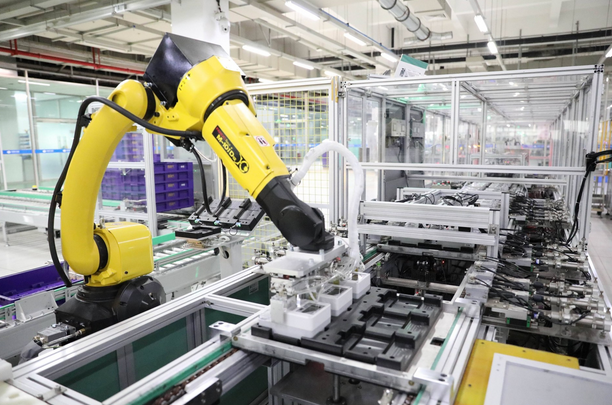

许继仪表智能制造本报记者 乔利峰 摄

核心提示

最近一段时间,从央视春晚上大秀秧歌舞、转手绢的人形机器人,到火爆“出圈儿”的国内AI大模型DeepSeek,再到民营企业座谈会,多项来自民营企业的科技创新成果引人关注,彰显了我国民营经济的创新活力。

作为普通群众,谈论最多的话题就是机器人、AI时代,以及对未来科技无所不能的期盼。

许昌是河南省民营经济最发达、最活跃的地区之一,被誉为“河南的温州”。在人工智能产业快速发展的新时代,许昌将如何投身于这一科技变革的“前沿阵地”,并乘势而上?

一场“算法革命”

打造全国领先的AI产业集群

从科技博主到普通网友,人们津津乐道AI生成的“锐评段子”。这场始于技术圈、盛于春节档的“风暴”,不仅让DeepSeek成为国民级话题,而且拉开了中国AI产业换道超车的帷幕。

数据、算法、算力是人工智能技术的三大核心要素。其中,算力是数字经济时代的新质生产力,是算法和数据的基础,影响着人工智能的发展。

那么,许昌是如何乘“算力”起东风的?

其实,早在2021年,许昌就建成了全省第一个新型数字化公共基础设施项目——中原人工智能计算中心。该中心以人工智能应用为牵引,深入开展人工智能在多领域的场景应用,推动关键技术攻关和产品研发,培育创新企业,推动产业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展,助力许昌打造全国领先的AI产业集群,形成“中原智谷”。

在华为全国布局建设的28个人工智能计算中心中,中原人工智能计算中心的综合实力位居全国第三。

黄河科技集团信产公司、许昌智能继电气公司……中原人工智能计算中心注册用户超过500家,其中河南省内企业、高校、科研院所超过100家,联合发布超过40个解决方案,孵化3个行业模型及创业平台,不仅用于许昌乃至河南人工智能产业发展,而且在向全国源源不断地输送AI算力,已实现应用场景一、二、三产业全覆盖。

我市还投资4.4亿元开工建设边缘云计算中心项目,填补了国外算力英伟达智能算力的缺失,并在国内率先实现了国内、国外多元算力融合,同时成为全国首个百川算力并网的智算中心。这标志着我市迈入全国人工智能产业发展第一梯队。

多个智能应用场景

AI会越来越“渗透”进生活

许昌是如何用AI赋能千行百业的?

2月21日,在许昌裕丰纺织智能科技有限公司的智能纺织车间里,温度适宜、环境良好,从原料投入到成品产出,全流程实现了自动化、智能化。

“之前络筒车间每台机器需要用一名工人,现在一名工人可以同时管理四台机器。”说起企业的变化,当了20多年纺织工人的李秀红感到非常自豪。

迅达(许昌)驱动通过运用ABB工业机器人、电气控制柜、人机操作终端等智能装备组建而成的车间,人员减少5/6,生产效率提高近400%,产品合格率由96%提高到99.5%,运行成本降低30%左右。

瑞尔电气通过数字化、智能化建设,配电柜产品年产能提升108%,生产效率提升30%,库存周转率缩短58.3%,产品一次质量检验合格率达到99%,出厂检验合格率达到100%。

而在长葛市大周镇,原来需要凭借老师傅几十年经验进行的废旧金属识别、分类,如今已经变成人工智能的视觉识别、光谱分析,对废旧金属进行快速识别、分拣、分类、定价。

多个智能应用场景,让我们感觉AI就在身边,就在我们的生活中。可以说,应用场景就是人工智能技术的生命力所在。

近年来,我市以人工智能、大模型为切入点,精准对接供应链,设计、审定新产品、新工艺,加快实现了科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升。

沐浴春光再出发

成为全省人工智能产业“标杆”

在刚刚闭幕的许昌市“两会”上,人大代表和政协委员纷纷围绕创新、转型、发展等话题谈看法、提建议。

就企业如何下好科技创新“先手棋”,牢牢掌握发展主动权,市人大代表、河南万里交通科技集团董事长、德通智能科技股份有限公司董事长张良奇表示,在抢占新赛道方面,他们将在建筑固废、再生工业固废、再生冶金固废、再生矿山尘废、再生渣土泥浆等领域,发挥振动搅拌技术的核心优势,以国内、国际领先的产品技术打造新的增长曲线。

今年的政府工作报告明确提出,“以更大力度强化科技创新引领,加速打造新质生产力发展新引擎”。具体路径分为培育创新集群、打造创新高地、汇聚创新资源。

下一步,我市将围绕产业发展布局,进一步强化企业科技创新主体地位,优化提升科技型中小企业、高新技术企业、创新引领企业梯次培育体系,持续推动规模以上工业企业研发活动,全面增强企业自主创新能力,实现创新主体“量”的稳定增长和“质”的有效提升。

大力推动科技创新与产业创新深度融合,建好、用好创新平台载体,充分释放创新平台载体引领产业转型升级、提升经济发展质量和效益的新动能。

搭建成果转化对接平台,精准匹配企业需求,探索“企业出题、实验室答题、先用后补”等机制,推动科研成果快速落地转化。

实施更加有效的“政研企联动”创新行动,高质量举办“中科院专家许昌行”活动,加大科技特派员、科技副总选派力度,为企业创新和产业振兴赋能增效。

如今,许昌市民营经济经营主体突破46万户,贡献了全市80%以上的GDP、89%的税收、90%的就业、97%的进出口总值……民营经济焕发着勃勃生机,也为早春的许昌注入无限动能。

【记者手记】“奔涌”而来的新动能

“抢滩”数字经济,推动数字赋能,撬动经济高质量发展。许昌市从顶层设计、服务对接、要素支持等多个方面为企业提供数字化转型发展的全方位支持,极大地激发了企业的活力、发展动力和创新能力。

未来,我们或许可以预见,当AI嵌入生产全过程,将推动制造业从“机械自动化”向“全链智能体”转变。全新的产业动能正加速奔涌而来。

编辑:赵欣 刘靖雯 校对:王婵

责编:贾同岭 终审:黄双燕